Contexte historique et coexistence unique

La présence des Juifs au Maroc remonte à plus de deux millénaires, avec des récits situant leur arrivée dès l’exil babylonien, au VIe siècle avant notre ère. Cette communauté a été renforcée par des vagues successives d’immigrations, notamment après l’expulsion des Juifs d’Espagne en 1492. Ils s’installèrent dans les grandes villes marocaines comme Fès, Meknès, et Tétouan, formant des communautés dynamiques intégrées à la mosaïque culturelle du pays.

Ce qui distingue l’expérience marocaine, c’est la nature exceptionnelle des relations entre Juifs et Musulmans. Ces derniers vivaient dans une relative harmonie, marquée par une proximité dans les pratiques culturelles, la langue, et parfois les coutumes. Cependant, comme ailleurs dans le monde islamique, les Juifs étaient considérés comme « dhimmis », protégés par l’État mais soumis à certaines restrictions. La création des mellahs, tels que celui de Fès en 1438, visait à protéger les Juifs tout en les regroupant dans des espaces spécifiques.

Le rôle du Maroc face aux défis du XXe siècle

Pendant la période du protectorat français (1912-1956), la modernisation et l’influence de l’Alliance israélite universelle ont contribué à l’émancipation et à l’éducation des Juifs marocains. Cette transformation a néanmoins coïncidé avec les premières vagues d’émigration vers la Palestine mandataire, accélérées par la déclaration Balfour de 1917 et, plus tard, par la création de l’État d’Israël en 1948.

Les années 1940 marquèrent un tournant critique. Sous le régime de Vichy, les lois antisémites furent appliquées au Maroc. Cependant, contrairement à d’autres territoires sous domination coloniale, le sultan Mohammed V s’est fermement opposé aux tentatives de persécuter les Juifs marocains. Selon des témoignages historiques, il aurait affirmé : « Les Juifs sont mes sujets. Je refuse de les livrer à qui que ce soit. » Cette posture a laissé une empreinte durable dans la mémoire collective des Juifs marocains, contribuant à renforcer leur loyauté envers le Royaume.

L’émigration massive et le maintien du lien

Malgré les migrations massives vers Israël, l’Europe et l’Amérique du Nord, les Juifs marocains ont conservé un attachement profond à leur terre natale. En Israël, ils forment aujourd’hui une des plus importantes communautés séfarades, intégrant dans leur quotidien la musique, la cuisine, et même le dialecte marocain. Cela reflète une identité double, à la fois juive et marocaine.

Un modèle pour le dialogue interreligieux ?

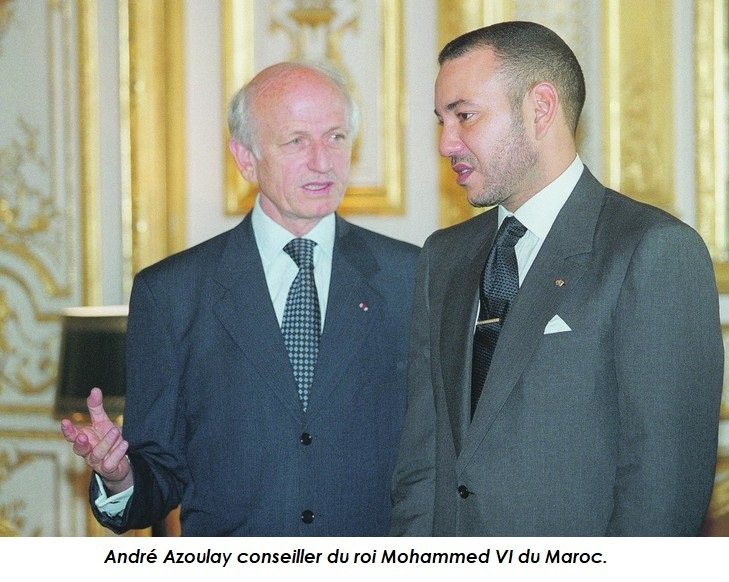

Le Maroc, sous la conduite du roi Mohammed VI, a mis en avant son héritage juif comme un pilier de son identité nationale. La réhabilitation des sites juifs, l’intégration de l’histoire juive dans les programmes scolaires, et l’accueil d’événements comme l’exposition « Juifs d’Orient » à Paris témoignent d’un engagement à promouvoir un dialogue interreligieux exemplaire.

Questions ouvertes

- Comment le Maroc peut-il continuer à capitaliser sur cette richesse historique pour promouvoir la paix dans une région en proie à des conflits ?

- Quels enseignements la gestion marocaine des relations judéo-musulmanes peut-elle offrir au monde contemporain, marqué par des tensions identitaires ?

Ce modèle marocain peut-il être une source d’inspiration pour d’autres nations ?